Die Theorie der starken Wechselwirkung wird auch als Quantenchromodynamik (QCD) bezeichnet. Vereinfacht ausgedrückt, vermittelt die starke Kraft mithilfe von Gluonen die Bindung der elementaren Quarks, die nur in gebundenem Zustand auftreten können. Wie viele andere Parameter in der Teilchenphysik wird auch die starke Wechselwirkung immer präziser berechnet. Die internationale Particle Data Group veröffentlicht die neuen Ergebnisse der internationalen Forschergemeinschaft alle zwei Jahre in einem Bericht. Der nächste erscheint am 5. September 2025 und enthält auch die beiden Studien mit wesentlicher Beteiligung des MPP.

Die Natur der asymptotischen Freiheit

Die starke Wechselwirkung wurde erstmals im Jahr 1973 beschrieben. Seither werden ihre Eigenschaften schrittweise immer präziser berechnet und mithilfe von Experimenten überprüft. Dennoch gehören die Parameter der starken Wechselwirkung bis heute zu den am wenigsten genau bestimmten fundamentalen Größen der Physik.

„Das Ungewöhnliche an der starken Wechselwirkung ist, dass ihre Stärke mit dem Abstand zwischen den Teilchen zunimmt“, erklärt Daniel Britzger, Wissenschaftler der ATLAS-Gruppe am MPP. „Je näher Quarks beieinander sind, umso weniger ‚spüren‘ sie sich gegenseitig.“ Diese Eigenschaft nennt sich asymptotische Freiheit und ist ein zentrales Konzept der QCD. Ihre Entdeckung wurde 2004 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.

Tests in bisher größtem Energiebereich

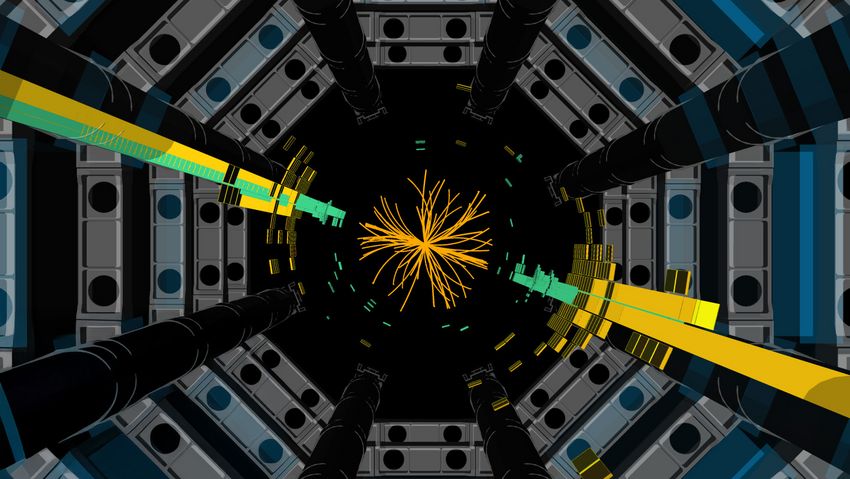

Die Studie basiert auf neuen Präzisionsrechnungen zur Entstehung von Dijets, also zwei Jets, zum Beispiel nach Proton-Proton-Kollisionen am LHC. Die Forschenden konnten damit in ihrer Studie den Wert der starken Wechselwirkungskonstanten mit einer Genauigkeit von 1,8 Prozent bestimmen. „Dieser Parameter gibt die Stärke der Kraft an. Das neue Ergebnis stimmt sehr gut mit allen bisherigen Messungen überein“, so Daniel Britzger.

Zwei-Jet-Ereignisse stehen in direktem Zusammenhang mit den Wechselwirkungen zwischen Quarks und Gluonen. Damit konnten die Wissenschaftler:innen die Vorhersagen der asymptotischen Freiheit präzise überprüfen, also wie sich die Stärke der Wechselwirkung bei verschiedenen Energien verhält.

„Der Theorie nach rücken die Quarks umso enger zusammen, je höher die Energie ist“, sagt Daniel Britzger. „Wir haben diese Vorhersage für einen riesigen Energiebereich von 7 bis 7.000 Gigaelektronenvolt überprüft – und sie bestätigt. Erstmals haben wir auch sehr große Energien einbezogen, die für den Test von Modellen der Teilchenphysik besonders wichtig sind.“

Zweite Studie kommt zu übereinstimmenden Ergebnissen

Kürzlich wurde eine weitere Studie veröffentlicht, die Giulia Zanderighi, Direktorin am Max-Planck-Institut für Physik zusammen mit dem MPP-Humboldt-Fellow Paolo Nason, Wissenschaftler der Universität Mailand, verfasst hat. Diese kommt zu übereinstimmenden Ergebnissen. Die beiden Forschenden untersuchten die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Drei-Jet-Ereignissen (Trijets) nach Elektron-Positron-Kollisionen.

Ihre Berechnungen basieren auf einer großen Datenmenge aus verschiedenen Elektron-Positron-Experimenten bei Energien von 22 bis 207 Gigaelektronenvolt, die unter anderem am LEP-Beschleuniger und im JADE-Experiment durchgeführt wurden. Durch die Anwendung innovativer Berechnungsmethoden konnten die beiden Forscher ihre Präzisionsberechnungen gegenüber dem Bericht der Particle Data Group (PDG) aus dem Jahr 2023 verbessern.

Neues Datenmaterial nach dem Ausbau des LHC

Für die beiden Studien stand den Forschenden ein enormer Datenschatz zur Verfügung, der in den vergangenen 45 Jahren an den Experimenten LEP, SLC, HERA und LHC generiert wurde. „In unseren Arbeiten haben wir die bisher umfassendsten Rechnungen angewendet und mit dem gesamten verfügbaren Datensatz verglichen. Für noch genauere Studien müssen wir allerdings weitere vorhandene und künftige Daten einbeziehen. Neue Daten sind zu erwarten, sobald die Messungen mit dem High-Luminosity Upgrade des LHC beginnen, der derzeit mit substantieller Beteiligung des MPP entsteht“, so Daniel Britzger abschließend.

Parallel dazu arbeiten die Forschenden am MPP weiter daran, die theoretischen Grundlagen zu verfeinern, um damit ein besseres Verständnis für die fundamentalen Naturkräfte im Universum zu erzielen.