ATLAS-Computing

Die Datenverarbeitung spielt auf allen Ebenen des Experiments eine kritische Rolle: Rechnersysteme erfassen die Daten, die direkt im Detektor entstehen. Für die Wissenschaftler ist es außerdem entscheidend, dass sie simulierte Ereignisse berechnen und Resultate für wissenschaftliche Veröffentlichungen aufbereiten können.

Daher orientiert sich der Aufbau des ATLAS-Detektors mit allen Teildetektoren an der digitalen Verwertbarkeit der Daten: Alle Signale, die Teilchen zum Beispiel in Spurdetektoren oder Myonkammern hinterlassen, werden elektronisch aufgezeichnet und digitalisiert. Digitalisierung heißt, dass eine Messung, etwa die Größe eines Signals in einer Zelle des Kalorimeters, in eine möglichst kompakte Binärzahl umgewandelt wird. So lassen sich alle Messungen schnell aus dem Detektor in nahegelegene Computersysteme transportieren und dort weiter verarbeiten

Datenanalyse am LHC – eine Herkulesaufgabe

Im ATLAS-Detektor prallen pro Sekunde 40 Millionen Protonenpakete aufeinander. Die dabei anfallende Datenmenge ist unvorstellbar groß – größer als der gesamte Telekommunikationsverkehr auf der Erde. Nur der hunderttausendste Teil davon ist für die Erforschung der Materie interessant. Aber selbst dieser erzeugt gewaltige Datenmengen von mehr als 1 Gigabyte pro Sekunde. Für die Entdeckung des Higgs-Teilchens haben die Physiker am ATLAS-Experiment 10 Millionen Gigabyte an Daten ausgewertet – eine Herkulesaufgabe, die nur mit einer einzigartigen IT-Infrastruktur zu leisten ist.

Wie Physik im Rechnernetz verarbeitet wird

Wenn das ATLAS-Experiment Daten nimmt, werden bis zu 1.000 Mal pro Sekunde einige Megabyte Daten ausgewählter Ereignisse eingesammelt und gespeichert. Es muss also ein Datenstrom von etwa 1 Gigabyte pro Sekunde verarbeitet werden. Dieses Datenvolumen entspricht dem gleichzeitigen Streamen von 50 HD-Videos.

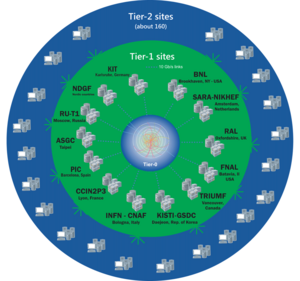

Die Daten des ATLAS Experiments werden am CERN und weltweit verteilt in elf großen Rechenzentren (Tier-1) gespeichert. Eines dieser großen Rechenzentren befindet sich am Karlsruhe Institut für Technologie und bedient außer ATLAS auch die anderen großen Experimente am Large Hadron Colllider. Die Verarbeitung der Daten und die Produktion von simulierten Daten spielt sich an über 100 kleineren Rechenzentren (Tier-2) in Zusammenarbeit mit den elf großen Zentren ab.

MPP betreibt Tier-2-Rechenzentrum

Die ATLAS-Gruppe am MPP betreibt an der Max-Planck Computing and Data Facility (MPCDF) ein solches Tier-2 Rechenzentrum. Die Gruppe trägt die Finanzierung und stellt Personal, das sich um die so genannte Grid Middleware, Speichersysteme sowie um den technischen Support kümmert.

Die Rechenanlage des MPP an der MPCDF, die zum großen Teil für die Zwecke des Tier-2 Rechenzentrums der ATLAS- Gruppe genutzt wird, hat derzeit mehr als 2 Petabyte Speicherplatz (1 Petabyte entspricht 1 Million Gigabyte) und mehr als 100 leistungsfähige Serverrechner. Ein typischer Serverrechner hat zwei CPUs mit je 12 Kernen, 128 Gigabyte RAM, eine schnelle Festplatte und einen Netzwerkanschluss mit 10 Gigabyte pro Sekunde.

Mehr Informationen zur Gruppe "ATLAS Computing"

Gruppenmitglieder

E-Mail-Adresse: E-Mail@mpp.mpg.de

Telefonnummer: +49 89 32354-Durchwahl

Name

Funktion

E-Mail

Durchwahl

Büro

Bethke, Siegfried, Prof. Dr.

Emeritus

siegfried.bethke

381

A.2.05

Britzger, Daniel, Dr.

Postdoc

daniel.britzger

453

A.2.28

Buchin, Daniel

PhD Student

daniel.buchin

376

A.2.21

Delle Fratte, Cesare

Senior Scientist

cesare.delle.fratte

518

A.1.77

Hamilton, Arthur

Student

arthur.hamilton

299

A.3.03

Hessler, Johannes

PhD Student

johannes.hessler

453

A.2.28

Kado, Marumi, Prof. Dr.

Director

marumi.kado

382

A.2.45

Kluth, Stefan, PD Dr.

Senior Scientist

stefan.kluth

468

A.2.05

Murnauer, Josef

Student

josef.murnauer

453

A.2.28

Saborido Patino, Alberto

Student

alberto.saborido

453

A.2.28

Schielke, Anja

Secretary

anja.schielke

299

A.2.47

Stonjek, Stefan, Dr.

Senior Scientist

stefan.stonjek

296

A.2.26

Tabriz, Meisam, Dr.

IT

meisam.tabriz

603

A.1.77

Verbytskyi, Andrii, Dr.

Senior Scientist

andrii.verbytskyi

454

A.2.31

Gruppenmitglieder

Telefonnummer: +49 89 32354-Durchwahl

| Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |

|---|---|---|---|---|

| Bethke, Siegfried, Prof. Dr. | Emeritus | siegfried.bethke | 381 | A.2.05 |

| Britzger, Daniel, Dr. | Postdoc | daniel.britzger | 453 | A.2.28 |

| Buchin, Daniel | PhD Student | daniel.buchin | 376 | A.2.21 |

| Delle Fratte, Cesare | Senior Scientist | cesare.delle.fratte | 518 | A.1.77 |

| Hamilton, Arthur | Student | arthur.hamilton | 299 | A.3.03 |

| Hessler, Johannes | PhD Student | johannes.hessler | 453 | A.2.28 |

| Kado, Marumi, Prof. Dr. | Director | marumi.kado | 382 | A.2.45 |

| Kluth, Stefan, PD Dr. | Senior Scientist | stefan.kluth | 468 | A.2.05 |

| Murnauer, Josef | Student | josef.murnauer | 453 | A.2.28 |

| Saborido Patino, Alberto | Student | alberto.saborido | 453 | A.2.28 |

| Schielke, Anja | Secretary | anja.schielke | 299 | A.2.47 |

| Stonjek, Stefan, Dr. | Senior Scientist | stefan.stonjek | 296 | A.2.26 |

| Tabriz, Meisam, Dr. | IT | meisam.tabriz | 603 | A.1.77 |

| Verbytskyi, Andrii, Dr. | Senior Scientist | andrii.verbytskyi | 454 | A.2.31 |